マムシの見分け方・画像で見る似ている毒蛇一覧

マムシは日本全国に広く生息している毒蛇であり、毎年のように咬傷被害が報告されています。

特に草むらや湿地など、私たちの身近な場所にも現れるため、マムシの見分け方を正しく理解しておくことは非常に重要です。

しかし、アオダイショウやシマヘビ、さらにはヤマカガシなど、見た目が似ている蛇も多く、間違った判断が思わぬ危険につながることもあります。

この記事では、見分け方の画像を交えながら、マムシの特徴や見分け方のポイントを丁寧に解説していきます。

また、マムシの嫌いなものや行動の傾向を知ることで、遭遇リスクを減らすための対策にも触れていきます。毒蛇の知識を身につけ、安全な距離を保った行動ができるようになりましょう。

※本記事は専門家が執筆したものではないため、参考程度に留めてください。

- マムシの外見的な特徴と他の蛇との違い

- アオダイショウやヤマカガシとの見分け方

- マムシの生息地や行動パターン

- 遭遇時の安全な対処法と注意点

毒蛇マムシの見分け方と特徴を画像でチェック

- マムシの見分け方を画像でチェック

- アオダイショウ・シマヘビとの見分け方

- マムシ以外の毒蛇

- 毒を持たない蛇

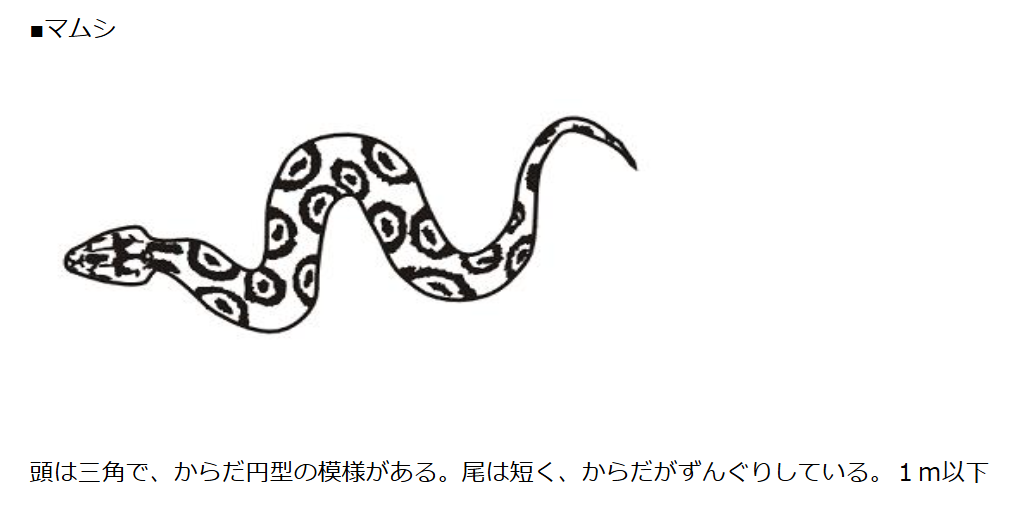

マムシの見分け方を画像でチェック

マムシを正しく見分けるには、実際の画像を見ながら特徴を把握することが効果的です。文字だけでは判断が難しい場合もあるため、視覚的に確認することが重要です。

体の色は淡褐色なことが多いですが、黒や赤みがかっていたり、斑紋がない個体も発見されているため色だけでは判断が難しいこともあります。

引用:ジャパンスネークセンター 身近な毒蛇

そのため形の特徴で判断するのが良いでしょう。マムシの外見にはいくつかの特徴があります。

| 体長 | おおよそ45~65cm | |

| 体型 | 太くて短め | |

| 模様 | 楕円形の暗色(銭形模様)が並んでいる | |

| 頭部 | 平たくて三角形 | |

引用:島根県 危険な動物に注意!3〜マムシ〜

一方で、アオダイショウやシマヘビなど、毒のない蛇の中にも模様が似ている種類が存在します。特に幼蛇の段階では色合いや模様が似ていることが多く、間違える可能性があります。

このとき、画像を比較することで「頭の形」や「瞳の向き」といった細部の違いを把握しやすくなります。次の項目ではその違いをご説明します。

アオダイショウ・シマヘビとの見分け方

マムシとアオダイショウ、シマヘビは見た目が似ていることが多く、特に幼蛇の段階では誤認しやすいです。ですが、いくつかのポイントを押さえることで区別が可能です。

| マムシ | アオダイショウ(幼蛇含む) | シマヘビ(幼蛇含む) | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 毒の有無 | あり | なし | なし | |||

| 体長 | 約45~65cm(太くて短い) | 1m以上(細長い) | 1m前後(やや細長い) | |||

| 体型 | 太くてずんぐりしている | スリムでしなやか | スリムで俊敏 | |||

| 体色(個体差あり) | 赤褐色~灰褐色 | 灰褐色〜緑がかった灰色 | 灰褐色〜黄褐色 | |||

| 背中の模様 | 楕円形の銭形模様(暗褐色) | 不規則な斑点、幼蛇はマムシに似る | 縦縞が4本(幼蛇は不明瞭な模様も) | |||

| 頭の形 | 三角形(首との境目がはっきり) | なだらかな楕円形 | やや細長く、丸みがある | |||

| 瞳孔の形 | 縦に細長い(猫のような形) | 丸い | 丸い | |||

| 行動の傾向 | 夜行性・昼間に日光浴することも | 昼行性 | 昼行性 | |||

| 生息場所 | 山林、水田、湿地、草むら | 民家近く、森、公園など | 開けた場所、草原、農地など | |||

この表を活用すれば、野外で出会った蛇の見た目をもとにおおよその判断ができます。ただし100%断定するのは危険です。決して近づかず、安全な距離を保って行動してください。

また、見分ける目的が「近づくため」や「捕まえるため」であれば避けてください。見分けがついたとしても、野生の蛇に近づくことは危険です。誤認や不意の接触による事故も多く、結果として命に関わることもあります。

マムシ以外の毒蛇

日本にはマムシのほかにも毒をもつ蛇が存在します。なかでも代表的なのがヤマカガシとハブです。これらの蛇も咬傷被害を引き起こすことがあり、遭遇した場合はマムシと同様の注意が必要です。

ヤマカガシ

見た目には鮮やかなオレンジ色や黒の斑模様が特徴的ですが、マムシと同じく色や模様に個体差があります。

引用:ジャパンスネークセンター 身近な毒蛇

体長は1メートルを超えることもあります。もともとおとなしい性質で、自ら襲ってくることは少ないのですが、咬まれると出血傾向を引き起こす「出血毒」が体内に入ることがあります。

また、首の後ろにも毒を分泌する腺があり、これを攻撃手段として用いることも知られています。特に子どもや高齢者が咬まれた場合は、重症化のリスクが高まります。

ハブ

主に沖縄や奄美地域に生息するハブは、マムシやヤマカガシよりも攻撃性が高く、咬まれた際の毒の量も多いため、非常に危険です。

夜行性で民家周辺にも出没するため、地域住民は十分な警戒が必要です。体長は2メートル近くになることもあり、咬傷事故は今でも発生しています。

幸い、ハブが生息する地域では抗毒素も整備されており、早期に医療機関を受診すれば重症化は防げます。

毒蛇の情報を事前に知っておくことが大事

これらの毒蛇は、マムシとは見た目や行動、生息地域が異なるため、知識として区別できるようにしておくと安心です。とはいえ、咄嗟の判断で種類を見分けるのは簡単ではありません。どの蛇であっても、遭遇した場合は無理に近づいたり、追い払おうとせず、その場を静かに離れるのが最も安全な対応です。

マムシ以外の毒蛇についても基本的な情報を知っておくことで、万が一のときの判断が速くなります。自然の中で活動する際には、どの地域にどのような蛇がいるのかを事前に調べておくことも効果的な予防策の一つです。

毒を持たない蛇

日本に生息する蛇の多くは、実は毒を持っていません。そのため、無闇に怖がる必要はなく、正しい知識を持って対応すれば安全に共存することも可能です。

アオダイショウ

まず代表的なのが先の項目で紹介したアオダイショウです。

全長1〜2メートルと大型ですが、性格はおとなしく、人を襲うことはめったにありません。民家の屋根裏や倉庫などにも現れることがあり、ネズミや小動物を食べてくれるため「益獣」とされることもあります。

シマヘビ

次にシマヘビも毒のない蛇です。体に走る4本の縦縞が特徴で、俊敏な動きを見せます。

警戒心が強いため、人間の気配を察するとすぐに逃げる習性があります。水辺や畑、草地など幅広い環境に生息しています。

ジムグリ・ヒバカリ

また、ジムグリやヒバカリといった種類も毒は持っていません。

特にヒバカリは昔「噛まれたら命がない」と言われていた時期もありますが、実際には無毒で人に危害を加えることはありません。

ただし、見た目だけでは毒の有無を判断しづらいこともあります。例えば、アオダイショウの幼体は模様がマムシに似ていたり、シマヘビも個体によっては黒っぽくなり、ヤマカガシと見間違われることがあります。このため、たとえ毒がないとわかっていても、野外で蛇に出会ったら無理に接近せず、静かに距離を取ることが鉄則です。

また、毒がないとはいえ、咬まれれば出血や細菌感染などのリスクもあります。蛇に触れたり追い払おうとすることは避け、どうしても処理が必要な場合は、専門の駆除業者に依頼するのが安全です。

このように、日本には毒のない蛇も数多く生息していますが、無理に見分けようとせず「見たら離れる」という基本行動を守ることで、リスクを大きく減らすことができます。

マムシの見分け方と遭遇時の対応

- マムシの生息地と生態

- マムシの嫌いなもの

- 夜や草むらでのマムシの行動パターン

- マムシに遭遇したときのNG行動とは

- マムシに噛まれた場合の正しい処置方法

マムシの生息地と生態

マムシは、日本全国(北海道・本州・四国・九州)に広く分布している毒蛇で、湿った環境を好みます。特に水田の縁、川の近く、草むら、里山の林縁などに多く見られ、人の生活圏に近い場所にも現れることがあります。

この蛇は、日中に動くこともありますが、基本的には夜行性です。特に夏の暑い時期は、昼間は日陰でじっとしていて、夕方から夜にかけて活発に動き出す傾向があります。また、春や秋には日光浴をするために昼間も姿を現すことがあります。

マムシの特徴として、とぐろを巻いてじっとしている時間が長いことが挙げられます。これは待ち伏せ型の狩猟スタイルによるもので、動きの鈍いカエルやネズミ、トカゲなどを捕食対象としています。ピット器官と呼ばれる熱感知センサーを持っており、獲物の体温を感じ取って正確に襲いかかることが可能です。

繁殖に関しては、卵胎生という方法をとっており、卵を体内で育ててから、幼蛇の状態で出産します。1度に5〜15匹ほど産まれ、繁殖期は夏ごろ、出産はその翌年の8〜10月に行われることが一般的です。

寿命については野外でははっきりしていませんが、飼育下では12年生きた記録もあります。比較的長寿の部類に入る蛇と言えるでしょう。

このように、マムシは自然豊かな場所だけでなく、住宅地に隣接する水辺にも出没する可能性があります。人の気配にすぐ逃げる他の蛇と違い、身を隠すのが得意で、動かずにその場にとどまることが多いため、誤って踏んでしまう事故が起こりやすいのです。

そのため、マムシが好む環境に入る際は、長靴を履く・草を刈る前に棒で探る・地面を直接手で触れないといった基本的な注意が重要です。マムシの生態を理解することで、不意の遭遇や事故を避けることができます。

マムシの嫌いなもので近づけない対策

マムシは基本的に臆病で、外敵や環境の変化を嫌う生き物です。そのため、ある種の「刺激」や「匂い」「環境音」などを避ける傾向があります。これらを把握しておくことで、マムシの出没を防ぐ対策に役立ちます。

まず、強い振動や音を嫌う性質があります。人間の足音や草刈り機の音、地面を棒で叩くような振動を感じると、マムシは驚いてその場から逃げることが多くなります。草むらを歩くときは、杖や棒で軽く地面をたたきながら進むと、安全確認にもなりつつ、マムシ避けの効果も期待できます。

また、蛇は嗅覚が鋭いため、強い匂いを発するものに敏感だと言われています。

特に「木酢液(もくさくえき)」や「ハッカ油」などは、野生動物にとって不快なにおいであるとされており、マムシも近寄りにくくなる可能性があります。

また、たばこ、マリーゴールド、ハーブなども強い匂いでマムシを寄せ付けないといわれていますが、科学的根拠はないようなのであまり効果は期待できないかもしれません。補助的な対策として考えるのがよいでしょう。

さらに、明るく開けた場所や乾燥した場所もマムシが避ける傾向にあります。彼らは湿度の高い草むらや水辺など、ひんやりした薄暗い場所を好むため、庭や畑の草を刈って風通しをよくするだけでも、出没リスクは下がります。

逆に言えば、放置された空き地や枯れ草の積み重なった場所などはマムシにとって居心地のよい環境になります。日頃から整備し、巣になりそうな場所を減らすことが重要です。

このように、マムシは人の気配や人工的な刺激を嫌うため、こまめな草刈り・清掃・におい対策を組み合わせることで、出現リスクを下げることが可能です。ただし、どんな対策をしていても100%安全とは言い切れないため、屋外活動時は常に注意を払うようにしましょう。

夜や草むらでのマムシの行動パターン

マムシは基本的に夜行性の蛇で、日が落ちてからの時間帯に最も活発になります。特に夏から秋にかけては、夜間に獲物を探して草むらや湿った地面を移動することが多く、知らずに近づいてしまう事故が起きやすい時間帯です。

草むらはマムシにとって格好の隠れ場所です。体色が周囲の地面や枯れ草に溶け込みやすく、とぐろを巻いてじっとしていることが多いため、外見からは非常に見つけにくい存在です。特に水辺に近い草むらや、田んぼの畔、林道の端などは、マムシが好む環境です。

また、夜の道路に出てきて体を温めているマムシもいます。アスファルトに熱が残っている時間帯には、道路上にじっと横たわっていることがあり、ヘッドライトを当てるまで気づかれないことも少なくありません。歩行者や自転車、夜間の犬の散歩などでも注意が必要です。

これらの理由から、夜間に草むらに入ることは極力避けたほうが安全です。やむを得ず入る場合は、長靴・懐中電灯・棒などを活用して、足元を確かめながらゆっくりと進むようにしましょう。万が一踏んでしまうと、防御本能から咬まれる危険性が高まるため、慎重な行動が求められます。

夜や草むらでのマムシの行動パターンを知っておくだけでも、無用な接近や事故を防ぐための大きな助けになります。自然の中での活動時は、見えないリスクにも目を向ける意識が大切です。

マムシに遭遇したときのNG行動とは

野外でマムシに遭遇した場合、パニックになって誤った行動をとると、かえって危険を招くことがあります。冷静さを保ち、やってはいけない行動を理解しておくことが大切です。

マムシをどうしても追い払いたい場合でも、素人が直接手を出すのは非常に危険です。

基本的な考え方は「刺激せず、距離を取り、自然に去ってもらう」ことですが、どうしてもその場から動いてもらいたい場合は、以下のような安全を最優先にした対応策を取ることが重要です。

1. 棒で地面を叩いて音と振動で気づかせる

マムシは足音や振動に敏感なため、長めの棒などで地面を軽く叩くことで、危険を察知して自ら移動することがあります。ただし、直接蛇を突いたり、追い立てるような行動は絶対に避けてください。攻撃の引き金になります。

2. 家の敷地内や通学路なら、すぐに専門業者に連絡

マムシが住宅の庭・子どもの通学路・頻繁に通る畑や道などにいる場合は、無理に追い払おうとせず、害獣・害蛇駆除の専門業者に依頼するのが最も安全です。

一時的にいなくなっても、環境が変わらない限り、また戻ってくる可能性もあります。業者であれば、再発防止のアドバイスや対応も期待できます。

3. 自然の中なら、そのまま静かに離れるのが正解

山道や水辺など、自然環境で出くわした場合は、無理に追い払わず、そっとその場を離れるのが最善です。マムシはあくまで防御的な性格であり、人が距離を取れば攻撃してくることはほとんどありません。

マムシを見つけたときに最も大事なのは、「驚かないこと・騒がないこと・触れないこと」です。追い払うよりも、「自分がその場から離れる」ほうが、はるかに安全で現実的な選択です。

マムシに噛まれた場合の正しい処置方法

マムシに噛まれたときは、何よりも落ち着いて行動することが重要です。焦って走ったり大声を出したりすると、体内の血流が早まり、毒が全身に回るスピードが上がってしまう可能性があります。

また、可能であれば噛んだ蛇の特徴を覚えるか、スマートフォンなどで撮影しておくと、病院での治療判断がスムーズになります。どこで、いつ、どのような状況で噛まれたかを説明できるようにしておくとよいでしょう。

そして何より重要なのが、すぐに医療機関にかかることです。マムシの毒は出血毒で、局所的な痛み・腫れ・出血だけでなく、重症化すると腎不全など全身症状に発展する恐れがあります。早期の血清治療や対症療法が命を守る鍵になります。

マムシの見分け方総まとめ&注意点

- 体型は太くて短く、ずんぐりとした印象

- 頭は三角形で首との境目がはっきりしている

- 体に楕円形の銭形模様が並ぶ特徴がある

- 瞳孔は縦長で猫の目のような形をしている

- アオダイショウやシマヘビは体が細長く頭が丸い

- 幼蛇は模様が似ていて見分けが難しい場合がある

- 行動時間は夜が中心で、日中は物陰に潜むことが多い

- 湿地や草むら、水辺などに生息しやすい

- ハッカ油や木酢液などの強い匂いを嫌う傾向がある

- 棒で地面を叩くと振動を感じてその場を離れることがある

- アスファルト上で体を温めていることがある

- 素人が近づいたり追い払ったりするのは危険

- 捕まえようとせず、安全な距離を取って離れる

- 見た目だけで判断せず、基本はすべての蛇に警戒する