茎が赤い雑草一覧&見分け方

雑草の中には、茎が赤いものや赤っぽく見えるものが数多く存在します。道端や庭先でふと目にとまる赤い茎の植物に「これって何の雑草?」と疑問を持った経験がある方も多いのではないでしょうか。

この記事では、茎が赤い雑草や、赤っぽくなることがある雑草の種類を一覧で紹介するとともに、それぞれの特徴や見分け方、発生時期や分布などの基本情報もあわせて解説しています。また、茎の色が緑だったり赤くなったりする理由についても詳しく触れており、植物の色の変化に関する理解を深めることができます。

さらに、雑草を見分けた後に知っておきたい駆除方法や注意点についても網羅していますので、庭や畑の手入れを行う際にも役立つ内容になっています。初めて雑草を調べる方にもわかりやすいように丁寧にまとめているため、ぜひ参考にしてみてください。

茎が赤い雑草一覧

スベリヒユ(滑莧)

- 花の特徴: 黄色い小さな花を葉の間に咲かせる。花弁は5枚で目立ちにくい

- 原産地: インドまたは熱帯アジア

- 分布: 日本全国の道端や畑などに分布

- 発生時期: 初夏〜秋(6月〜10月)

- 草丈: 10〜30cmほど

- 備考: 食用・薬用としても利用されるが、繁殖力が高く雑草として嫌われることもある

アカザ(藜)

- 花の特徴: 緑白色で小さな花が密集して穂状に咲く。葉の付け根などに現れる

- 原産地: ユーラシア大陸の温帯地域

- 分布: 日本全土に分布し、畑や荒地によく見られる

- 発生時期: 初夏〜秋(6月〜10月)

- 草丈: 50〜150cm

- 備考: 食用になるが、過剰摂取でシュウ酸の問題もある

アメリカセンダングサ(亜米利加栴檀草)

- 花の特徴: 黄色の筒状花が目立たず、外からは地味に見える。種には逆向きのトゲがある

- 原産地: 北アメリカ

- 分布: 日本各地の河川敷や空き地に多く分布

- 発生時期: 夏〜晩秋(8月〜11月)

- 草丈: 50〜200cmと高くなる

- 備考: 服や動物の毛に種がくっつくため、拡散力が非常に高い

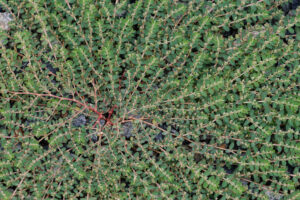

コニシキソウ(小錦草)

- 花の特徴: 白っぽい微細な花を葉の付け根に咲かせる。非常に小さく目立たない

- 原産地: 北アメリカ

- 分布: 日本全国の道端、駐車場、校庭など

- 発生時期: 夏〜秋(6月〜10月)

- 草丈: 5〜20cm(地面を這う)

- 備考: 茎を切ると白い液(乳液)が出る有毒植物

イタドリ(虎杖)

- 花の特徴: 白または淡紅色の小花が房状に垂れ下がって咲く

- 原産地: 東アジア

- 分布: 日本全土の山野、空き地、河川敷など

- 発生時期: 春〜秋(4月〜10月)

- 草丈: 1〜2.5mと大型になる

- 備考: 若芽は食用になるが、成長すると駆除が難しい

ミチヤナギ(道柳)

引用:川崎市総合教育センター

- 花の特徴: 淡緑〜白色の非常に小さな花が葉の付け根に咲く

- 原産地: 日本、中国などの東アジア

- 分布: 日本全国の道路沿いや空き地など

- 発生時期: 夏〜秋(7月〜10月)

- 草丈: 5〜15cm(ほとんど地を這う)

- 備考: 踏まれても強い雑草で、芝生の中にも生えやすい

イヌホオズキ(犬酸漿)

- 花の特徴: 小さな白い花が下向きに咲く。花冠は星形で5裂する

- 原産地: 北アメリカ

- 分布: 日本全国の道端、空き地、畑など

- 発生時期: 夏〜秋(6月〜10月)

- 草丈: 30〜80cm

- 備考: 全草に毒性があり、特に未熟な果実は危険

ベニバナボロギク(紅花襤褸菊)

- 花の特徴: 筒状の紅色の花がうつむき加減に咲く。先端がやや開く

- 原産地: アフリカ熱帯地方

- 分布: 本州〜九州の道端や畑地など

- 発生時期: 春〜秋(5月〜10月)

- 草丈: 30〜100cm

- 備考: 帰化植物で、風で種子が飛びやすく拡散しやすい

ハコベ(繁縷)

- 花の特徴: 小さな白い5弁花で、深く裂けて10弁に見える

- 原産地: ヨーロッパ、アジア(諸説あり)

- 分布: 日本全国の田畑や道端

- 発生時期: 冬〜春(11月〜4月)

- 草丈: 5〜30cm程度

- 備考: 春の七草の一つで、食用・薬用としても知られる

アカカタバミ(赤片喰)

- 花の特徴: 黄色い5弁花を咲かせるが、葉や茎が赤みを帯びているのが特徴

- 原産地: 日本、中国、朝鮮半島など(アジア東部)

- 分布: 日本全国の道端、庭、草地など

- 発生時期: 春〜秋(4月〜10月)

- 草丈: 5〜20cm程度

- 備考: カタバミ科で、クローバーに似た葉を持つが、葉や茎に赤紫色が入るため区別しやすい

オッタチカタバミ(おっ立ち片喰)

- 花の特徴: 黄色い5弁花を咲かせ、日中に開いて夜閉じる

- 原産地: 南アメリカ

- 分布: 本州以南の都市部、芝地、花壇など

- 発生時期: 春〜秋(4月〜10月)

- 草丈: 10〜30cm程度

- 備考: 茎が赤く直立し、他のカタバミ類と区別される

ムラサキカタバミ(紫片喰)

- 花の特徴: 鮮やかなピンク〜紫色の5弁花

- 原産地: 南アメリカ

- 分布: 本州以南の都市部や庭先など

- 発生時期: 春〜秋(4月〜10月)

- 草丈: 10〜30cm

- 備考: 園芸種としても栽培されていたが野生化

ヤブガラシ(藪枯らし)

- 花の特徴: 緑がかった小さな花が多数まとまって咲く

- 原産地: 東アジア

- 分布: 日本全国の藪、空き地など

- 発生時期: 初夏〜夏(6月〜8月)

- 草丈: 1〜3m(つる性)

- 備考: 強い繁殖力で藪や他植物を覆ってしまう

コミカンソウ(小蜜柑草)

- 花の特徴: 非常に小さな黄緑色〜淡黄白色の花を葉の付け根に咲かせ、目立ちにくい

- 原産地: 在来種、中国、台湾

- 分布: 日本では関東以南を中心に広がっており、道端や畑、庭などに生える

- 発生時期: 初夏〜秋(6月〜10月)

- 草丈: 10〜40cm程度

- 備考: 葉の裏に小さな実を付け、熟すと赤色の小さな実になり、これが「小蜜柑」と呼ばれる由来となっている

茎が赤っぽく見える&赤くなることもある雑草一覧

メヒシバ(雌日芝)

- 花の特徴: 穂状の花をいくつも広げ、細長く地味な印象の花を咲かせる

- 原産地: 日本を含む東アジア全域

- 分布: 全国に分布し、道端や農地など至るところで見られる

- 発生時期: 夏〜秋(6月〜10月)

- 草丈: 30〜70cmほど

- 備考: 畑や芝生などに広くはびこるため、除草対象としてよく知られる

オヒシバ(雄日芝)

- 花の特徴: 緑色の穂状の花を複数伸ばす。メヒシバに似るがやや大型

- 原産地: 熱帯アジア

- 分布: 全国に分布。道端や空き地に多い

- 発生時期: 夏〜初秋(7月〜10月)

- 草丈: 40〜100cm程度

- 備考: メヒシバに比べて茎が太く直立気味になるのが特徴

アレチノギク(荒地野菊)

- 花の特徴: 白い細かい花弁と黄色い中心を持つ頭花を多数つける

- 原産地: 北アメリカ

- 分布: 日本全国の荒地や道端など

- 発生時期: 春〜秋(5月〜11月)

- 草丈: 30〜150cm程度

- 備考: 夏から秋にかけて群生しやすく、駆除が困難な外来種

セイタカアワダチソウ(背高泡立草)

- 花の特徴: 黄色い小花が多数集まって円錐状の大きな花序になる

- 原産地: 北アメリカ

- 分布: 日本全国の河川敷、荒地、草原など

- 発生時期: 秋(9月〜11月)

- 草丈: 1〜2.5mと非常に高くなる

- 備考: 他の植物の成長を抑えるアレロパシー効果がある

カラスノエンドウ(烏野豌豆)

- 花の特徴: 紫色の蝶形花が葉の付け根に咲く

- 原産地: 地中海沿岸

- 分布: 日本全国の田畑、空き地、道端など

- 発生時期: 春(3月〜6月)

- 草丈: 30〜100cm(つる性)

- 備考: 豆科で、黒いさやを付ける

イヌビユ(犬莧)

- 花の特徴: 緑色で小さな穂状の花を多数つける。目立たないが密集して咲く

- 原産地: 北アメリカ

- 分布: 日本全土の畑や空き地などに分布

- 発生時期: 夏〜初秋(6月〜9月)

- 草丈: 50〜150cmとかなり高くなる場合もある

- 備考: アレルゲンとなることがあり、アレルギー体質の人には注意が必要

エノコログサ(狗尾草)

- 花の特徴: 穂状の花が猫じゃらしのようにふさふさしており、緑〜紫色を帯びることがある

- 原産地: ユーラシア大陸の温帯・亜熱帯地域

- 分布: 日本全国に広く分布

- 発生時期: 夏〜秋(6月〜10月)

- 草丈: 30〜80cm程度

- 備考: イネ科の一年草で、茎が赤みを帯びる個体が多い

オオバコ(大葉子)

- 花の特徴: 茎先に細長い穂状花を咲かせる。淡黄緑色の小さな花が多数

- 原産地: ユーラシア大陸

- 分布: 日本全国の道端や踏み固められた土地に多い

- 発生時期: 春〜秋(4月〜10月)

- 草丈: 10〜30cm

- 備考: 民間薬として古くから利用されてきた歴史がある

ツユクサ(露草)

- 花の特徴: 鮮やかな青い花弁が特徴の3枚花

- 原産地: 東アジア

- 分布: 日本全国の湿った場所

- 発生時期: 夏〜秋(6月〜9月)

- 草丈: 20〜50cm

- 備考: 朝に咲いて昼にはしぼむ一日花

茎が緑だったり赤だったりする理由

植物の茎の色が緑であったり赤くなるのには、主に光の当たり方や植物の体内でつくられる色素が関係しています。

まず、茎が緑色に見えるのは、光合成に必要な「クロロフィル(葉緑素)」が多く含まれているためです。クロロフィルは太陽の光を受けてエネルギーに変える働きを持っており、主に葉の部分に多く存在しますが、若い茎や芽生えの段階では茎にも多く含まれることがあります。

一方で、茎が赤くなるのは「アントシアニン」という赤や紫の色素が合成されているからです。アントシアニンは紫外線などの強い光から植物の細胞を守る働きがあり、特に若い葉や芽生え、光がよく当たる部分で多くつくられることがあります。例えば、日当たりの良い場所に生えた雑草の芽生えでは、茎が赤くなることがあり、これはアントシアニンが合成されている証拠と考えられます。

また、アントシアニンの合成には遺伝的な違いも影響します。同じ植物でも、種子の個体差によってアントシアニンを作れるものと作れないものがあるのです。これによって、同じ条件で育てても茎が緑のものと赤のものが混在することがあります。

さらに、茎の色の変化は成長の段階によっても異なります。朝顔のような植物では、若い部分には色がついていないのに、時間が経過すると下の方の茎が赤茶色になることがあります。これは、成長が進んだ節の部分にアントシアニンが蓄積されたり、クロロフィルの分解が進んだりするためです。

このように、茎の色の違いは単なる個体差ではなく、光の量、色素の合成、遺伝的要素、成長の段階といった複数の要因が複雑に関わっています。色の違いを観察することで、植物の生育環境や状態を読み取る手がかりにもなるでしょう。

雑草の駆除方法と注意点

雑草を効果的に駆除するには、目的や環境に合った方法を選ぶことが大切です。雑草は放っておくと増えやすいため、定期的な管理が欠かせません。

手で抜き取る

特徴:

もっとも基本的で安心な方法です。小規模の庭や花壇などに向いています。

やり方:

・土が湿っているときに根元をしっかり持って抜く

・根が残ると再生するため、スコップや草抜き器を併用するのがおすすめ

注意点:

・根が深い雑草は途中で切れやすい

・種ができる前(花が咲いた直後など)に抜くと繁殖を抑えやすくなります

除草剤の使用

特徴:

成分によって根まで枯らすことが可能。雑草の種類や目的に応じた製品選びが重要です。

やり方:

・非選択性(広範囲向け)と選択性(特定の雑草のみ)の違いを理解して選ぶ

・無風の日を選び、散布範囲に注意しながら使用する

注意点:

・野菜・花・ペット・子どもがいる場所では使用を控えるか慎重に扱う

・地面に残る成分がある場合は、他の植物への影響も考慮する必要があります

防草シート・マルチング

特徴:

雑草を「生やさない」ための予防策。特に種の発芽を抑えるのに効果的です。

やり方:

・土の上に防草シートやバークチップを敷く

・隙間がないように敷き詰めるのがポイント

注意点:

・既に生えている雑草はあらかじめ除去しておく

・数年で劣化することがあるため、定期的な張り替えが必要

雑草は種類や生育状況によって対処法が異なります。単独の方法だけでなく、複数の手段を組み合わせることで、より効果的に雑草の管理が可能です。雑草は見た目に紛れやすく、放置すると急速に広がることもあるため、日頃からの小まめな対応が鍵となります。

茎が赤い雑草の見分け方と特徴まとめ

- 茎が赤い雑草はアントシアニン色素の影響を受けやすい

- 光の強さや日照条件によって茎の色が変化することがある

- クロロフィルが少ない部分では赤みが目立ちやすい

- 若い芽や成長途中の部位ほど赤くなりやすい傾向にある

- 赤い茎を持つ種類にはスベリヒユやアカザなどがある

- 雑草ごとに茎の赤さの出方や位置が異なる

- 赤い茎の雑草の中には毒性のある種類も存在する

- 見分け方には茎以外に葉の形状や花の位置も重要