寝れない~!ムカデを家の中で見失った…注意点と室内対策

ムカデを家の中で見かけたものの、その後見失ってしまい「ムカデ 見失ったら」と検索して不安を抱えている方。ムカデを見失ったままでは寝れないという声も多く、安心して過ごすためには正しい知識と対策が欠かせません。

本記事では、ムカデが家の中に出る理由やムカデが家の中に一匹でもいたら警戒すべき理由、室内でおすすめのムカデ駆除剤、ムカデみたいな虫との見分け方まで詳しく解説します。

また、「ムカデはどこから入ってくるのか」といった侵入経路や、ムカデに噛まれたときの処置、噛み跡の特徴についても触れています。再発防止に向けた具体策も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

- ムカデを見失ったときにまず確認すべきこと

- 家の中でムカデが出る理由と発生しやすい時期

- ムカデの侵入経路とその対策方法

- 噛まれた際の処置方法と噛み跡の見分け方

ムカデを家の中で見失った!まず確認すべきこと

- ムカデみたいな虫が家の中に出たら種類を確認

- 家の中で一匹でも見つけたら警戒すべき理由

- ムカデはどこから入ってくる?

- ムカデが家の中に出る理由と季節の傾向

- ムカデを見失った…寝れないときの対処法

ムカデみたいな虫が家の中に出たら種類を確認

家の中でムカデのような虫を見かけた場合、まず大切なのは「本当にムカデなのか」を確認することです。見た目が似ているだけで、実際は無害な虫であるケースも多くあります。

このように言うと意外に思われるかもしれませんが、ヤスデやゲジゲジ、シミ(ヤマトシミ)、トビムシなどはムカデと非常に見た目が似ています。特にこれらの虫は小さく足が多いため、パッと見ではムカデと見分けがつきにくいことがあります。

例えば、ヤスデは体が丸く足が密集しており動きは遅く、毒もなく人に危害を加えません。ゲジゲジは非常に足が長く動きが早いものの、主にゴキブリなどを食べる益虫です。シミは紙類を食べる害虫ではありますが、人を刺したり噛んだりすることはありません。トビムシは湿った場所に多く見られる小さな虫で、ジャンプするような動きをする点が特徴です。

こうして種類を見極めることで、不必要に恐れることなく適切な対処が可能になります。見た虫の特徴(色、大きさ、足の数、動き方)をよく観察し、できれば写真を撮っておくと、あとで調べる際にも役立ちます。

もし判断がつかない場合や、実際に咬まれたなどの被害がある場合は、すぐにムカデの可能性を視野に入れて駆除や予防を検討してください。

家の中で一匹でも見つけたら警戒すべき理由

ムカデを家の中で一匹でも見かけた場合、すぐに警戒するべきです。なぜなら、1匹だけで行動しているように見えても、その周辺に他の個体が潜んでいる可能性があるからです。

ムカデは単独行動を好む虫ですが、条件が揃えば複数の個体が同時に住み着くこともあります。特に梅雨時期や秋の長雨など、湿気が高くなる季節には家の中の隙間や暗い場所に入り込んでくる傾向があります。こうした場所には産卵のために侵入している場合もあり、卵や幼虫がすでに存在しているおそれもあります。

例えば、台所のシンク下、押し入れの奥、床下の通風口付近などは、湿気がこもりやすくムカデにとって居心地の良い環境です。一匹だけだからと安心せず、他にも隠れていないかをすぐに確認する必要があります。

また、見失ってしまった場合は夜間に再び現れる可能性もあるため、寝る前に出入り口や壁際をチェックしたり、防虫剤や忌避スプレーを使用することが予防につながります。

このように、一匹の発見が複数の個体の存在を示すサインであることもあるため、早めの対応が重要です。侵入経路の封鎖や湿気対策と合わせて、家全体の点検を行うことをおすすめします。

ムカデはどこから入ってくる?

ムカデが家の中に入り込むルートは、ほんのわずかな隙間でも可能性があります。見逃されがちなポイントを把握しておくことが、侵入を防ぐうえで重要です。

ムカデは体が平たく柔らかいため、1cmにも満たないような細い隙間でもすり抜けることができます。具体的な侵入経路としては、玄関のドア下、窓のサッシ、換気扇や通気口、エアコンのホースの隙間、床下の通風孔などが挙げられます。外壁の劣化部分や配管のすき間も注意が必要です。

- 玄関ドアの下のすき間

- 窓のサッシやレールのすき間

- 換気扇や通気口の開口部

- エアコンのホースまわりの穴

- 排水管・配管の引き込み口

- 床下の通風孔や点検口

- 外壁のヒビや劣化した部分

- 網戸の破れやゆるみ

- 屋外の植木鉢や雑草の近くからの侵入

- ベランダや勝手口のすき間

特に注意したいのは、夜間や雨の日のあと。湿度が高くなるとムカデは活動が活発になり、エサや安全な隠れ場所を求めて屋内に入り込もうとします。また、屋外に置かれた植木鉢や落ち葉の下から建物に沿って移動し、家の中に侵入するケースもあります。

このような性質から、ムカデの侵入を防ぐには「完全に閉じる」意識が大切です。すき間にはパテや隙間テープを貼り、通気口には網を設置することで予防につながります。湿度を下げることも大切なので、除湿器や換気もあわせて行いましょう。

侵入ルートを一つずつ確認し、物理的な対策を取ることでムカデとの不意の遭遇を減らすことが可能です。

ムカデが家の中に出る理由と季節の傾向

ムカデが家の中に現れる理由には、主に「湿気」「エサ」「気温」の3つが関係しています。これらの条件がそろうと、屋外にいたムカデが屋内へと移動してくることが多くなります。

1.湿気

まず、ムカデは湿った環境を好む性質があります。特に梅雨の時期や秋の長雨の季節になると、家の中の浴室、脱衣所、キッチン、押し入れなど、湿度が高くて暗い場所に入り込みやすくなります。

2.エサ

次に、家の中にゴキブリやクモ、ダンゴムシなどのエサとなる虫がいると、それらを追って侵入してくることもあります。ムカデは肉食で、小さな虫を捕食して生きているため、エサの豊富な場所を求めて屋内に移動するのです。

3.気温

さらに、気温も重要な要因です。ムカデは寒さに弱く、冬には地中などで冬眠しますが、春から秋にかけては活動が活発になります。特に5〜6月と9〜10月は繁殖やエサ探しのピークで、この時期に家の中で目撃する確率が高くなります。

このように、ムカデは「湿度が高く」「エサがいて」「気温が適度に高い」環境を求めて屋内に侵入します。季節ごとの傾向を知っておくことで、早めの対策が可能になります。

ムカデを見失った…寝れないときの対処法

ムカデを見失ってしまったとき、気になって眠れないというのはよくあることです。そんなときには、まず「安心できる環境づくり」を意識しましょう。

- 最初にすべきことは、布団やベッド周りの安全確認です。シーツや枕の下、マットレスの隙間などにムカデが隠れていないか、ライトを使って丁寧にチェックしてください。見つからなければ、次に侵入経路の封鎖とムカデの再出現防止に移ります。

- ムカデが通りやすい場所(窓際、排水口、ドアの隙間など)に殺虫スプレーを噴霧しておくことで弱らせることが出来るかもしれません。また、蚊帳や防虫ネットを寝具にかけることで、安心して眠れる環境を整えることができます。

- それでも不安が残る場合は、寝る場所を一時的に変えるという選択肢もあります。たとえば、別の部屋で休む、寝具を高い位置に設置するなどして、不安を和らげましょう。

このように、見失ったムカデに対しては、「見落とさない」「近づかせない」工夫が安心につながります。

ムカデを室内で見失った場合の再発防止策

- もしもムカデに噛まれたら…処置の手順

- ムカデの噛み跡の見分け方と注意点

- 室内用ムカデ駆除剤のおすすめと選び方

- ムカデを見失った場合の再発防止策

もしもムカデに噛まれたら…処置の手順

ムカデに噛まれた場合は、早めに正しい処置を行うことで症状の悪化を防ぐことができます。焦らずに、まずは落ち着いて患部を流水で洗い流しましょう。

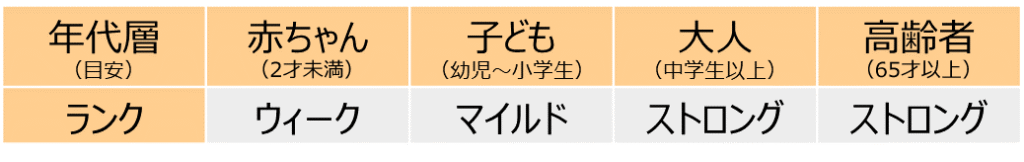

下記の製薬会社のサイトではステロイドの選び方についても詳しく説明されているため、参考にしてくださいね。

ムカデに咬まれた時の対処法

ムカデに咬まれた時は、できるだけ早く咬まれた箇所を流水で洗い流しましょう。咬まれた部位に腫れやかゆみ、痛みなどの症状がある時は、患部に炎症が起きているサインです。ムカデの毒による炎症に対しては、市販のステロイド外用剤を塗って治療します。市販のステロイド外用剤は、充分な強さのものを使用します。

中学生以上~大人なら「ストロング」ランクのステロイド外用剤を塗って経過をみます。幼児~小学生の子どもは、「マイルド」ランクを、2才未満の赤ちゃんは「ウィーク」ランクのステロイド外用剤を塗って治療します。ただし、小さな子どもや赤ちゃんの場合は大人に比べて症状が強く出る傾向があります。小さな子どもや赤ちゃんがムカデに咬まれた時は、まず病院を受診し、医師の診断と治療を受けましょう。

家庭でもできる処置ですが、症状の程度によっては専門家の判断を仰ぎましょう。

引用:田辺三菱製薬 ヒフノコトサイト「『ムカデ』に咬まれたらどうすれば?症状、対策、対処法を解説」

ムカデの噛み跡の見分け方と注意点

ムカデに噛まれた跡は、他の虫刺されと異なる特徴があるため、早めに気づいて適切に対応することが大切です。

まず、見分けるポイントは「噛み跡が2つ並んで赤くなること」です。ムカデは左右のアゴで挟むように噛むため、小さな赤い点がペアになって現れます。この2点の間隔は数ミリ程度で、しばらくするとその周囲が腫れたり赤くなったりして痛みを伴うようになります。

さらに、噛まれてから数分以内に「熱感・腫れ・ズキズキするような痛み」が生じるのも特徴です。時間の経過とともにかゆみや発熱を伴う場合もあり、刺された箇所がじんわりと広がるように赤くなることもあります。

注意すべき点として、ムカデの毒によるアレルギー反応や化膿が起こることがあります。体質によってはじんましんが出たり、全身に違和感を覚える場合もあるため、以下のような症状が出た場合は速やかに医療機関を受診してください。

- 噛まれた箇所の痛みが数日たっても引かない

- 強い腫れや熱が続く

- 呼吸がしづらい、吐き気、目まいがある

- 顔やのどが腫れるなどのアレルギー症状

このように、ムカデの噛み跡は外見だけでなく、症状の経過や痛みの程度でも判断できます。軽い症状でも油断せず、患部を清潔に保ち、必要に応じて市販薬や医療機関を活用することが重要です。

室内用ムカデ駆除剤のおすすめと選び方

室内でムカデを見かけた場合、即効性と安全性を両立した駆除剤を選ぶことが大切です。用途や成分を理解したうえで、自宅の環境に合ったものを選びましょう。

まずおすすめされるのは、「即効性タイプのスプレー」です。ムカデを目撃したその場で対処できるため、すぐに駆除したいときに便利です。ピレスロイド系など、神経に作用する成分が含まれているものはムカデの動きを速やかに止める効果が期待できます。ただし、においや刺激が強めの製品もあるため、使用後は換気を十分に行いましょう。

次に、見えない場所への予防対策として有効なのが「置き型タイプ」や「噴霧残留型タイプ」です。置き型はすき間や家具の裏などに設置しておくことで、ムカデの侵入を未然に防ぐ働きがあります。持続性もあるため、見えない場所に潜む個体にも対処できます。

小さなお子様やペットがいる家庭では、「天然由来の忌避剤」も選択肢の一つです。ハッカ油やヒノキエキスを使用したタイプは、化学成分が気になる方にも使いやすいです。ただし、殺虫効果はやや弱めのため、あくまで予防としての使用がメインになります。

選び方のポイントは以下のとおりです。

- 用途に合ったタイプを選ぶ(即効・予防・両方)

- 安全性を確認する(ペット・子どもがいるかどうか)

- 持続時間や使用頻度もチェック

- 使用場所に合わせた成分や噴射方法を選ぶ

このように、室内用ムカデ駆除剤は一つに絞るのではなく、状況に応じて使い分けることが重要です。自宅の条件や家族構成に合った製品を選び、安心できる室内環境を整えましょう。

ムカデを見失った場合の再発防止策

ムカデを家の中で見失った場合、そのまま放置すると再び出現する可能性があります。そのため、再発を防ぐための環境整備と侵入経路の遮断が欠かせません。

まず取り組むべきは侵入経路の確認と封鎖です。ムカデはわずかなすき間からでも入り込めるため、玄関のドア下、窓のサッシ、排水口、通気口、エアコンの配管穴などを重点的に確認しましょう。必要に応じて、すき間テープや防虫パテでふさぐと効果的です。

次に、湿気対策も重要なポイントです。ムカデは湿った場所を好むため、浴室・洗面所・押し入れ・床下などを定期的に換気し、除湿機や除湿剤を活用することで発生しにくい環境を作れます。

さらに、室内の整理整頓も再発防止につながります。ダンボールや新聞紙、布団の下などはムカデの隠れ場所になりやすいです。こうした場所を減らすことで、見失ったムカデが長時間とどまるリスクを下げることができます。

加えて、忌避剤や香り対策の活用も効果があります。ハッカ油やヒノキ成分を含むスプレーを侵入しやすい箇所に定期的に噴霧することで、ムカデを近づけにくくできます。ペットや子どもがいる場合は、安全性に配慮された製品を選ぶようにしましょう。

最後に、エサとなる虫の駆除も見逃せません。ムカデは肉食性のため、ゴキブリやクモなどがいると、それを目当てに再び侵入してくる可能性があります。室内の害虫対策を並行して行うことが、ムカデの根本的な再発防止につながります。

このように、ムカデを見失った場合は「侵入経路の封鎖」「湿気と隠れ場所の管理」「香りによる忌避」「他の虫の駆除」の4つを柱にした総合的な対策が求められます。

ムカデ 家の中 見失ったら注意すべきポイントまとめ

- 見失った虫が本当にムカデかをまず確認する

- ヤスデやゲジゲジなど類似の虫と間違えやすい

- 家の中で一匹でも見かけたら複数潜んでいる可能性がある

- ムカデは梅雨時や秋の長雨の時期に侵入しやすい

- 玄関や窓のサッシなどの隙間が主な侵入経路である

- エアコン配管や通気口も侵入口になり得る

- 植木鉢の裏や落ち葉の下から侵入することもある

- 湿気が多い場所を好むため除湿対策が有効である

- 家の中のゴキブリやクモを追って侵入することがある

- ムカデの活動が活発になるのは5〜6月と9〜10月である

- 見失って寝られない場合は寝具まわりの確認が必要である

- ベッドに蚊帳や防虫ネットをかけると安心できる

- 噛まれたときは流水で洗ってステロイド外用薬を使う

- 噛み跡は赤い点が2つ並ぶのが特徴である

- 再発防止には隙間の封鎖と整理整頓が重要である